Storie nascoste nei dati ufficiali sulla cittadinanza

Contro-dati e contro-archivi sulle migrazioni, in vista del referendum

In questo numero: diciamo spesso che i dati non bastano a rappresentare un fenomeno e che bisogna ascoltare le storie dei protagonisti. C’è un caso in cui un numero specifico, quello degli anni che servono per chiedere la cittadinanza italiana, non dice davvero quanto tempo ci si impiega a ottenerla, e al costo che viene pagato da chi la chiede. Qui facciamo una proposta di contro-archivio sulle migrazioni, grazie a un’ispirazione che arriva dall’Egitto.

Sei tra le 11988 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di uno studio analizza il modo in cui raccontiamo i dati delle disuguaglianze e i dati che mancano. Sì, ho saltato un mercoledì, perché sto chiudendo un libro e avevo bisogno di concentrarmi al meglio. Mi farò perdonare con un’uscita estiva extra (visto che di solito “chiudo per ferie” a luglio, aggiungo una settimana).

Vuoi contribuire alla realizzazione di questa newsletter con un abbonamento a pagamento? Il tuo sostegno copre i costi dei contributi esterni che rendono sempre più ricchi questi spazi!

Intanto ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.

Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta.

Essere un individuo non bianco significa stare sotto lo sguardo di tuttə e contemporaneamente non esistere.

Naomi Kelechi Di Meo, “A volte donna ma sempre Nera” in Corpi Ribelli, a cura di Giulia Paganelli (Sperking & Kupfer 2023)

Storie nascoste nei dati ufficiali sulla cittadinanza

Domenica 8 e lunedì 9 giugno in Italia si vota per un referendum che ha cinque quesiti. Quattro riguardano il lavoro, mentre il quinto, che è arrivato a diventare quesito referendario dopo aver raccolto e superato le 500mila firme necessarie, è legato al tema della cittadinanza. Come racconto nel pezzo che ho scritto la scorsa settimana per SkyTg24:

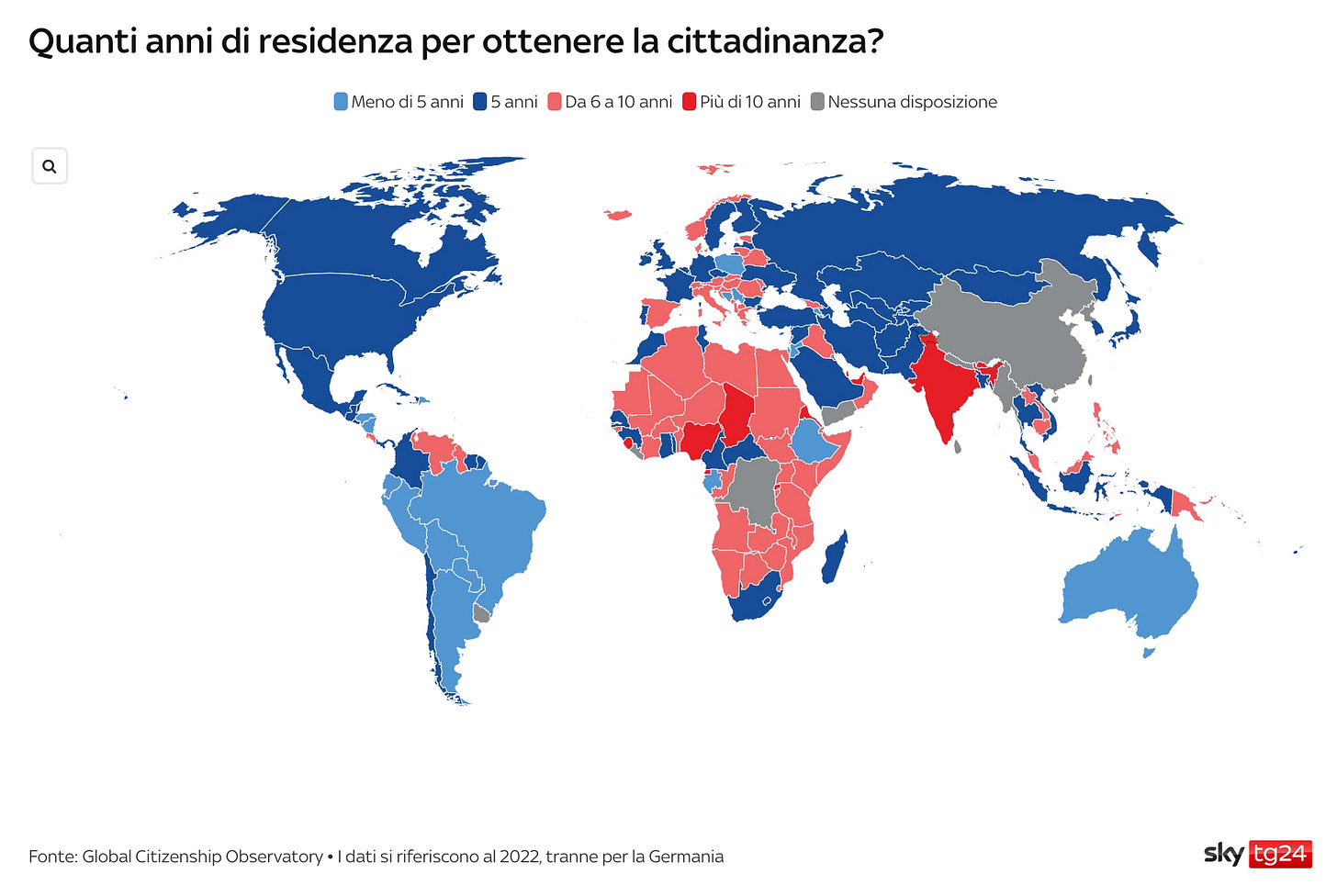

Ad oggi per chiedere (non per ottenere) la cittadinanza i cittadini extracomunitari maggiorenni devono dimostrare dieci anni di residenza regolare in Italia prima di poter presentare domanda di naturalizzazione. Con il referendum l’attesa diventa di 5 anni, in linea con altri paesi europei come Francia, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Irlanda.

Questa è una mappa prodotta da Raffaele Mastrolonardo per un altro articolo su Sky, proprio per confrontare le differenze tra i vari paesi:

Come si vede, abbassare il limite a 5 anni ci mette in linea con la maggior parte dei paesi europei e del resto del mondo.

Il problema è che i dati che permettono appunto di fare mappe di questo tipo non raccontano quello che succede davvero a chi vuole fare richiesta per diventare cittadino italiano: non sono mai davvero 10 anni.

Ci sono casi in cui si arriva a 16, 18, persino 30 anni di attesa, come mi ha raccontato Nogaye Ndiaye, conosciuta sui social come @leregoledeldirittoperfetto, giurista, divulgatrice e autrice del libro “Fortunatamente nera” uscito per Harper Collins nel 2023.

Ogni storia è unica. Non c’è un modo di quantificare e mettere dentro delle colonne di un grafico queste esperienze.

Solo chi ha vissuto da vicino, in prima persona o per amicizia e conoscenza il percorso di cittadinanza, sa cosa significa in termini di battaglie, fatica, soldi spesi. Perché siamo così razzisti, noi bianchi, che quando sentiamo parlare di intoppi, di problemi, di documenti mancanti, siamo convinti che la colpa sia “loro”: probabilmente “non hanno capito” cosa dovevano fare esattamente, ecco perché il percorso è così lungo.

Tra le menti razziste e ignoranti mi ci metto anche io: prima di conoscere una persona che ha tentato di chiedere la cittadinanza dopo più di 20 anni nel nostro paese, partendo per un viaggio di un mese nel suo paese d’origine, in America centrale, per richiedere documenti fondamentali per la sua pratica, non avevo idea di questo tipo di ostacoli.

“Recuperare un documento può significare prendere un volo a proprie spese, chiedere ferie, affrontare code e poi sentirsi dire che sarà pronto tra due settimane”, mi spiega Ndiaye, “e non tutti possono permettersi un secondo viaggio. Inoltre, non tutti hanno un rapporto sereno con il proprio paese d’origine, non conflittuale, e possono considerarlo un interlocutore affidabile a cui rivolgersi.”

Sui social in questi giorni vengono condivise tantissime storie diverse, tante quante sono le persone che le raccontano. A volte anche all’interno della stessa famiglia le esperienze cambiano per anni trascorsi nel nostro paese o condizioni che cambiano a seconda degli uffici pubblici con cui si ha a che fare.

Dal momento che non esistono dati o statistiche che aiutino a far capire il razzismo strutturale delle nostre istituzioni nel concedere la cittadinanza a chi ha già passato 10 anni a rispettare i requisiti per richiederla, sono andata a cercarne alcune, raccolte da altri giornali negli anni passati. Per esempio:

Jovana è nata in Serbia nel 1997 ed è arrivata in Italia nel 2000. Ha fatto domanda di cittadinanza a febbraio 2018, e oggi la sua pratica, stando al sito del Ministero dell’Interno, è ancora ai primi step, che corrispondono alla verifica dei requisiti. “Non esiste un’indicazione che dica a chi aspetta quanto tempo è necessario per ogni fase: ci si deve limitare ad attendere", dice, sottolineando come negli altri paesi europei la procedura sia molto più snella e duri al massimo un anno.

(Fonte: La via libera)

E ancora:

Erick è filippino. È nato a Roma ma ancora oggi, all’età di 25 anni, deve rinnovare il permesso di soggiorno. Erick ha sempre vissuto e studiato in Italia, ha anche conseguito il diploma, ma purtroppo non ha potuto richiedere la cittadinanza perché quando lui è nato la sua mamma non aveva ancora la residenza in Italia. Lui le Filippine le ha viste solo una volta, in vacanza. Parla solo italiano, anzi “romanaccio”, adora la carbonara e i tonnarelli cacio e pepe. Un ragazzo solare sì, ma da sempre considerato straniero nella propria terra natia. Quindi non basta nascere, crescere, studiare e vivere in Italia per essere considerato italiano, serve anche tanta burocrazia.

(Fonte: Più culture)

Qui ce ne sono diverse:

“Nel nostro caso, il problema della richiesta di cittadinanza è legato al reddito, inferiore agli ottomila euro a persona l’anno necessari, da mantenere per tre anni, a cui vanno aggiunti cinquecento euro per ogni componente del nucleo familiare. Se non raggiungi e mantieni questa cifra, la richiesta viene rigettata. E poi ci sono le tempistiche: per ogni iter burocratico sono lunghissime. Se gli uffici non rispondono in tempo, al quarto anno la cittadinanza non viene conferita per scadenza dei termini”.

Fonte Wired

Abbiamo bisogno di contro-dati e contro-archivi

È un tema su cui torno sovente, quello del pensare che non sono le istituzioni a produrre raccolte dati che svelino l’esperienza umana nel suo complesso. Sia in ambito pubblico che privato. Penso alle metriche aziendali per misurare la parità di genere, per cui aziende che possono risultare molto virtuose dalle statistiche per quantità di donne assunte, per progetti attivati, poi nella pratica mettono in atto comportamenti discriminatori difficili da identificare con un numero1.

Quando non si può misurare ufficialmente, è il momento di produrre archivi di contro-dati. In un articolo pubblicato su International Political Sociology nel 2024 Rachel Ibreck, Peter Rees e Martina Tazzioli propongono un approccio politico e metodologico per costruire contro-archivi sulle migrazioni, a partire dalle proteste dei migranti contro l’UNHCR, in particolare a Il Cairo (2005) e Tripoli (2021–2022).

Gli archivi ufficiali sulle migrazioni sono frammentari, selettivi e riflettono una visione statocentrica e razzializzata, scrivono. Non documentano le esperienze e le rivendicazioni politiche dei migranti, ma le cancellano o distorcono.

Il contro-archivio può essere uno strumento per recuperare e preservare le tracce materiali e immateriali delle lotte dei migranti, rompendo il monopolio degli archivi istituzionali. Gli archivi non sono neutri, mai. Producono verità e legittimano poteri, e quindi il contro-archivio diventa una pratica di assemblaggio necessaria di memorie, materiali, testimonianze e pratiche che sfuggono alle produzioni ufficiali di statistiche, con l’obiettivo di rendere visibili soggetti, rivendicazioni e violenze normalmente esclusi dalla narrazione dominante.

Nel 2005 infatti si è verificata una delle proteste più significative di migranti contro l’UNHCR, quando circa 3mila rifugiati sudanesi, molti dei quali avevano perso lo status di rifugiato o si erano visti negare la protezione, hanno occupato Mustafa Mahmoud Square, vicino agli uffici dell’UNHCR2. La protesta è durata tre mesi: i manifestanti chiedevano riconoscimento dei diritti, protezione e denunciavano discriminazioni e violenze subite in Egitto. Il 30 dicembre 2005, la polizia egiziana ha eseguito un violento sgombero, su richiesta dell’UNHCR secondo un documento del governo egiziano. Il risultato: almeno 29 morti, centinaia di feriti e molti dispersi. Altri documenti parlano di oltre 150 vittime, tra cui bambini.

Dopo il massacro, sono nati archivi digitali comunitari come la Library of the Massacre of the Sudanese Refugees al Cairo, e iniziative commemorative da parte dei sopravvissuti e delle loro famiglie.

Gli autori del paper hanno notato come questo episodio non sia stato presentato in ugual modo negli archivi ufficiali. La loro proposta è dunque quella di fare una lettura “lungo la venatura” (along the grain) degli archivi dell’UNHCR per evidenziarne i limiti e i silenzi, e poi “contro la venatura” (against the grain), attraverso l’etnografia e la ricostruzione delle proteste del Cairo e di Tripoli. Nel primo caso gli autori analizzano i documenti ufficiali mostrando il sospetto e la delegittimazione che l’agenzia attribuisce ai rifugiati che protestano o che vivono fuori dai campi. Questo approccio può far emergere le logiche di governo dell’UNHCR, che classificano, escludono e naturalizzano certe narrative (es. il rifugiato passivo e grato vs. il migrante politicizzato e “pericoloso”).

La seconda proposta, cioè leggere i dati against the grain, recuperando memorie e tracce escluse o marginali, è quella che possiamo adottare noi per ritrovare le storie di chi attende la cittadinanza, gli anni di pratiche interrotte e le loro conseguenze sulla vita quotidiana di milioni di persone. Storie che non sono presenti nelle statistiche ufficiali, e che mostrano una contro-narrazione: il nostro attuale sistema pubblico di accoglienza produce “un senso di esclusione istituzionalizzata”, come mi ha detto Ndiaye.

Andiamo a votare.