Come facciamo a resistere senza diventare complici

Chiedere i dati allo stato è ancora l'attivismo di cui abbiamo bisogno?

In questo numero: resistenza ed empatia, attivismo contro lo stato oppure a favore. Proviamo a rispondere alla domanda “cosa possiamo fare” e ci facciamo ispirare dal nuovo libro di Fabrizio Acanfora, “Rompere il gioco” (effequ 2025).

Ma prima ho una serie di link da segnalarvi.

Sono una delle persone ospiti del podcast Al Posto del Cuore, a cura di Giulia Boero e Leone Spallino, che esplorano il mondo delle intelligenze artificiali generative di stampo affettivo-romantico. Puoi ascoltarlo sull’app di RaiPlaySound o dal sito.

Con SkyTG24 abbiamo dato vita a un progetto video di data literacy, alfabetizzazione ai dati, in cui affrontiamo concetti di statistica di base, leggiamo dati e grafici insieme per scoprire eventuali inganni e rischi di disinformazione nelle notizie che citano indici e statistiche. Il primo è qui su YouTube, gli altri sono in uscita. Possono essere usati anche a scuola, no? Fatemi sapere se lo farete!

Nella sezione a pagamento: una dataviz che aiuta i fascisti, il monitoraggio civico delle opere per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, trovare palette per le dataviz.

Dove ci vediamo in giro nel prossimo mese:

Santarcangelo di Romagna, 28 febbraio: questo venerdì alle 20:30 presento “Quando i dati discriminano” alla biblioteca comunale Baldini, per la rassegna “Letture Liminali”.

Online, 3 marzo, alle 21:30 si riunisce il Data Book Club e mi mette sotto esame, perché si parla di “Quando i dati discriminano”. Aiuto!

Lucca, 6 marzo: alle 18:30 la presentazione del mio libro nell’ambito della rassegna “Voci di Biblioteca”.

Online, 21 marzo: in pausa pranzo sono ospite dei Gender Lunch Seminar organizzati dall’università San Raffaele, parlo di femminismo dei dati.

Online, 22 marzo: tengo una lezione sugli algoritmi nel corso di Lucy sulla strategia digitale.

Napoli, 26 marzo: intervengo in una formazione per giornalisti con WeWorld dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.

🗞️ [angolo SkyTg24] Due nuovi studi scientifici rivelano un aumento della mortalità infantile negli stati federali degli Stati Uniti in cui è stato introdotto il divieto di aborto. Secondo i dati pubblicati lo scorso 13 febbraio sulla rivista dell’American Medical Association, negli stati che hanno adottato restrizioni più severe si registra un aumento del 6% delle morti neonatali, con un incremento dell'11% dei decessi dovuti ad anomalie congenite. Come mi ha confermato Federica Di Martino, psicologa e fondatrice della community IVG, ho abortito e sto benissimo:

il numero di aborti nei fatti non solo non diminuisce, ma il rischio è che diventino aborti insicuri che causano la morte di tantissime donne e costringono a migrazioni extra-statali territoriali infinite per quelle donne che effettivamente poi hanno la possibilità di spostarsi. Le politiche anti-aborto non riducono gli aborti, ma aumentano il rischio di aborti insicuri e di migrazioni forzate per chi può permetterselo.

Sei tra le 10517 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di cosa vuol dire cancellare parole e persone dalla ricerca scientifica. Nel weekend abbiamo elogiato l’irrazionalità.

Fino a fine febbraio (cioè venerdì!) puoi abbonarti con un bello sconto, dai! Lo sai che poi ti arriva a casa la rivista cartacea di TSID? La stiamo impaginando!

Intanto ti ricordo che se coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.

Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta. Qui tutte le condizioni.

“Even if they’re of a different political persuasion, we need to call upon our empathy and not judge, but listen from our hearts and welcome them into our tent because we are going to need a big tent to resist successfully what’s coming at us.”

Jane Fonda - dal discorso ai SAG Awards.

Siamo complici del sistema?

Dall’ultima newsletter tante persone mi hanno chiesto, si sono chieste, “cosa possiamo fare” noi, da questa parte dell’oceano, rispetto all’ondata di censure e licenziamenti di ogni tipo operata dal presidente degli Stati Uniti tramite azioni non del tutto lecite del dipartimento per l’efficienza guidato da Elon Musk e ordini federali che cancellano decenni di ricerca medica, climatica, sociale e di lavoro per il bene pubblico. L’ultimo atto? La chiusura dell’Open Government Advisory Committee, che consiglia(va) il governo sulle politiche da adottare per la pubblicazione dei dati aperti. Ma abbiamo capito che l’accountability e la trasparenza non sono tra i primi interessi dei conservatori in carica.

Se l’attacco è partito però proprio dalla cancellazione dei dataset, oltre a chiederci cosa possiamo fare dobbiamo aggiungere “per non favorire o alimentare il sistema”. Se negli stati che vietano l’aborto si disegnano nuovi questionari per mettere sotto accusa le donne che chiedono l’accesso all’IVG nelle strutture sanitarie, obbligando i medici a segnalarle allo stato, ha ragione Karen Sheley, vice consigliera generale per l'ufficio del governatore dell'Illinois, quando dice che i dati migliori sono quelli che lo stato non raccoglie.

E quindi? Non sono l’unica a farsi queste domande. Subito dopo le prime azioni di Trump ho parlato con Leonardo Ferrante, responsabile del progetto Common di Libera, che tra le altre ong ha curato il rapporto sui Giochi Milano-Cortina che trovate nei link in fondo: per Ferrante il monitoraggio civico può continuare a essere una strada efficace, ma bisogna stare attenti ai conflitti d’interesse e alle cooptazioni.

Mettersi in relazione con le istituzioni non significa necessariamente cooperare o confliggere, ma mantenere un ruolo autonomo di watchdog. In un librino del 2017 scrissi della necessità di "correlarsi" con le istituzioni, ossia di mettersi in relazione con esse. Questo non significa cooperare, né necessariamente confliggere, ma ciascuno facendo il proprio ruolo: noi come watchdog, loro come decisori. In alcuni casi si possono fare cose insieme, come nell’opengov, ma solo se esistono le condizioni adatte.

Questa cultura della correlazione è ancora tutta da costruire, sia nella società civile, che rischia da un lato di confliggere a prescindere e dall’altro di farsi cooptare, sia nelle istituzioni, che temono e mal tollerano il controllo civico.

Ne è una dimostrazione lo scioglimento del consiglio sull’open government che citavo prima, ma lo sono anche i commenti entusiasti alla chiusura di USAID che finanziava, oltre a progetti sull’accesso alle cure sanitarie nel sud globale, anche decine di redazioni nei paesi con alto rischio di regimi autoritari. Evviva, 6mila giornalisti a libro paga USAID licenziati!, ha commentato un mio contatto su Linkedin. Cosa mai potrà andare storto sostenendo un’amministrazione che non crede nella libertà di stampa? Ne saremo testimoni, credo.

La resistenza si organizza

Una buona notizia: la resistenza è già in atto. E aggiungo che a chiedersi “cosa fare” di solito sono persone che stanno già facendo un sacco di cose. Le ultime newsletter di Alessandra Farabegoli e Giulia Blasi ne sono una conferma. Se sei qui, è perché hai già attivato meccanismi di resistenza, almeno interiore.

Così come la squadra di Trump stava preparando le azioni di oggi a partire dal 2022, scrivendo il famoso Project 2025, negli stessi mesi i ricercatori e le ricercatrici avevano capito come salvare i dati e le pagine web governative su Web Archive, facendosi trovare pronti per un eventuale nuovo mandato di destra.

Il rischio però è quello di restare su una dinamica di difesa, che può appunto trasformarsi facilmente in complicità, se restiamo sullo stesso piano di chi vogliamo contrastare.

Ho trovato per questo illuminante l’ultimo libro di Fabrizio Acanfora, che nel suo Rompere il gioco (uscito proprio oggi per effequ) esplora gli stessi interrogativi: quand’è che l’attivismo diventa parte del sistema, invece di combatterlo?

Lo scrittore - e attivista, come si definisce lui stesso -, sostiene che esistano tre tipi di attivismo:

Attivismo dentro il sistema, che lavora per cambiarlo dall’interno (come le lobby, ad esempio, ma anche il brand activism)

Attivismo contro il sistema, che rifiuta ogni forma di negoziazione.

Attivismo reazionario, che cerca di conservare lo status quo, anche attraverso movimenti regressivi.

L’aspetto comunitario è ciò che dà sempre forza all’attivismo, ma il sistema capitalistico ha imparato a temerlo e ad assorbirlo.

Chiedere i dati, chiedere trasparenza, cambierà mai il sistema? Sto cominciando ad avere i miei dubbi. Soprattutto, come dice Ferrante, se non ci sono più le condizioni per negoziare con gli stessi valori in gioco.

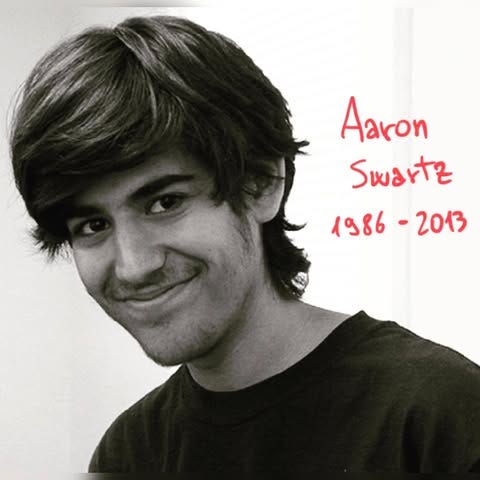

Penso che sia importante recuperare storie e pratiche dal secondo punto di Acanfora, e la prima che mi viene in mente è quella di Aaron Swartz, che trovate in una delle ultime newsletter di Paola Chiara Masuzzo, amica, scienziata dei dati, vice presidente dell’associazione onData.

Swartz viene arrestato nel 2011 per aver scaricato più di 4 milioni di articoli scientifici dal database accademico JSTOR, che nel settembre dello stesso anno rese poi accessibile a chiunque il download di quegli articoli. Il fatto che la ricerca scientifica pagata con soldi pubblici non sia libera e gratuita, perché GIÀ PAGATA, dovrebbe farci incatenare ogni giorno ai cancelli delle università, ma forse questa è un’altra storia.

Swartz venne scagionato su cauzione, ma all’epoca del suicidio, l’11 gennaio 2013, era in attesa del processo, per cui rischiava un pagamento di circa un milione di euro e fino a 35 anni di carcere.

Ma ci sono anche le storie di Diego Gómez e Jon Tennant da conoscere, e poi la rete di custodi del sapere, di cui Paola racconta ancora qui.

Acanfora scrive che “L'attivismo nasce in un processo di individualizzazione ed esclusione di quelle identità tenute al margine del sistema” e “diventa così un'azione collettiva, un processo non individualistico”.

Riconoscersi parte di una comunità esclusa e marginalizzata è fondamentale.

Agire insieme lo è altrettanto.

In concreto

Grazie a un’idea di Paola, come associazione onData, ma anche come singole persone abbiamo aderito alla Declaration To Defend Research Against U.S. Government Censorship, una lettera, una campagna, una petizione che si può firmare, ma non solo.

La firma è una promessa, un impegno a informarsi, seguire pagine affidabili, partecipare alle conversazioni, lavorare insieme.

Volendo si può mostrare pubblicamente il proprio sostegno con una foto e un cartello, oppure usando un filtro Instagram, che si trova sempre nella cartella linkata.

Attivarsi è anche diffondere conoscenza e alfabetizzazione ai dati: nelle scuole, nelle comunità, con eventi online e in presenza.

Le lotte per la consapevolezza sui dati non sono isolate, ma intrecciate a quelle per i diritti e l'autonomia dei cittadini. E la consapevolezza di come funziona la scienza dei dati crea potere.

(Laureen Klein, co-autrice del libro Data Feminism)