Chiamami col mio nome. Altrimenti sparisco dalle statistiche

Storie di violenza coloniale dal Canada delle popolazioni autoctone (e di riappropriazione dei dati)

In questo numero: cancellare i nomi dei luoghi e delle persone delle comunità autoctone è stata una pratica coloniale che ha conseguenze ancora oggi sul modo in cui vengono contate. In Canada qualcosa sta cambiando, ma viaggiare e fare turismo nelle zone “rinominate” apre riflessioni sul presente (e su certi piani per Gaza).

Se hai aperto la newsletter nel mese di luglio sai già che il 16 settembre esce il mio nuovo libro “Perché contare i femminicidi è un atto politico” per la casa editrice Feltrinelli e sei ancora in tempo per il pre-ordine nelle librerie online (Feltrinelli, IBS e Amazon) o in quella di fiducia (invidia, io non ce l’ho una libreria di quartiere). Grazie a chi ha già fatto quel click, alle biblioteche che l’hanno ordinato, a chi mi ha invitato a presentarlo. SE non vi ho risposto in agosto perdonatemi, e rimandatemi tutto!

Sì, comincia il tour del libro, ma non solo:

12 settembre, Bologna: intervengo nell’ambito del Festival della Partecipazione di Action Aid sul tema “Dati negati, diritti cancellati”

13 settembre, Trento: presentazione in anteprima del libro, con Scomodo a Poplar Festival.

15 settembre, Milano: alla libreria Verso, ore 19, altra anteprima!

26-27 settembre, Modena: due appuntamenti a DIG Festival.

28 settembre, Roma: presento il libro al festival Multi in collaborazione con Inquiete, in piazza Vittorio. Posto family friendly, venite con ragazzini e ragazzine :)

3 ottobre, Rovereto: presentazione del libro al Wired Next Fest.

4 ottobre, Ferrara: presentazione del libro al festival di Internazionale a Ferrara.

11 ottobre, Settimo Torinese: al festival dell’Innovazione e della Scienza con Azzurra Rinaldi e Natascha Lusenti.

17 ottobre, Lecce: al festival Conversazioni sul futuro.

25 ottobre, Bari: torno felicemente allo Storytelling Festival con un monologo e reading a partire dal libro.

28 ottobre, Roma: presentazione del libro nell’ambito della rassegna Tutt3 in Biblio.

Ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu e per le presentazioni di quest’ultimo libro in particolare scrivere a press@rodella-comunicazione.it.

Non hanno avuto bisogno di ucciderci. Gli è bastato affamarci e guardarci morire a fuoco lento.

Michel Jean, Kukum (2021, Marcos y Marcos)

La violenza coloniale che cancella persone (e dati)

Pekuakami è il nome innu del lago Saint Jean, in Québec, nella regione del Saguenay. Ma se chiedo a Google Maps di farmi vedere dove si trova, non ottengo risposte. Se racconto ad amici che vivono in Canada che sono andata a cercare dove il fiume Peribonka si riversa proprio nelle rive del Pekuakami, diranno che non ne hanno mai sentito parlare, a meno di non essere attenti conoscitori delle culture autoctone, o aver letto il best seller Kukum, romanzo in cui il giornalista Michel Jean (tradotto in Italia da Marcos y Marcos) racconta la storia di sua nonna, Almanda, che a 15 anni si innamora di Thomas, un innu di Pointe-Bleue (oggi correttamente chiamata Mashteuiatsh) e lo segue entrando a far parte della sua famiglia. Lì scopre che le donne vivono in una condizione di maggior parità rispetto alla comunità di coloni francesi dove è cresciuta, che la conoscenza profonda dei boschi, della neve e dei fiumi permette di vivere una vita dignitosa e in salute, che cacciare per mangiare vuol dire non sprecare e non uccidere per abbondanza ma per bisogno, ma soprattutto diventa testimone della cancellazione di una cultura e una popolazione a partire dall’arrivo delle industrie della carta, in nome del “progresso” che non guarda mai indietro, solo “avanti”, con tutte le conseguenze che questo comporta.

La questione dei nomi è centrale in questo processo di cancellazione.

Dalla voce di Almanda:

“Malek era stato il primo a portare il cognome Siméon. Fino ad allora la famiglia si era chiamata Atuk. Ma ai preti non piacevano quelle parole per loro incomprensibili e avevano obbligato gli innu a utilizzare dei patronimici francesi. Così, il clan Atuk era diventato la famiglia Siméon. […] Quando i missionari convertivano gli autoctoni gli attribuivano il proprio cognome o quello di altri preti: Bacon, Fontaine, Mollen o Jourdain. I cri, nostri vicini, che vivevano con gli inglesi dal tempo dei primi empori della baia di Hudson, erano diventati Blacksmith, Bossum o Coon. E così era stato per tutte le popolazioni autoctone.

E ai laghi, ai fiumi e alle città:

Hanno inquinato l’acqua, fatto sparire i pesci. Lo attraversano anche a nuoto, gli hanno dato il nome di un santo. Non ne rispettano la grandezza. Eppure, è l’unico lago del Nitassinan che lo sguardo non può attraversare.

Ne avevamo già parlato osservando proprio la mappa del Canada realizzata dalla geografa e scrittrice Margaret Pierce, che ha trascorso 15 mesi raccogliendo nomi di luoghi indigeni dalle popolazioni First Nations, Métis e Inuit:

“I nomi dei luoghi non sono dati, sono relazioni, e non sono le mie. Così come questi che sono rappresentati non sono i miei luoghi, non è il mio territorio. Co-esistono come relazioni e sono incorporati nella comunità".

La mappa non è riproducibile a grandezza naturale o con lo zoom sulle località perché i nomi fanno parte della storia di un popolo già sfruttato: usare quei nomi per motivi turistici, per esempio, sarebbe una nuova forma di sfruttamento.

Ho chiesto alla bravissima Marta Soligo, sociologa italiana e docente universitaria all’università del Nevada a Las Vegas dove si occupa anche di progetti con le comunità indigene, come si gestisce questo cortocircuito. Mi ha scritto:

L’anno scorso, il tema della conferenza annuale di AIANTA (American Indian Alaska Native Tourism Association) è stato: “Cultural Tourism: Changing the Narrative”. Mentre partecipavo all’evento, capivo sempre più perché le popolazioni Native evidenzino la necessità di rivedere le narrazioni sul turismo nei loro territori, come viene raccontato e organizzato. Troppe volte le loro storie sono state raccontate da tour operator non appartenenti a queste comunità, attraverso uno sguardo bianco e colonizzatore. Troppe volte i turisti si sono trovati a cercare conferme di stereotipi visti in TV o al cinema, invece di tentare di capire veramente le storie e le culture di queste persone. Troppe volte, si sono comprati oggetti sacri per farne dei souvenir da salotto. E, soprattutto, troppe volte i comportamenti dei viaggiatori hanno mancato di rispetto a una memoria collettiva complessa, segnata da traumi derivanti da un prolungato genocidio e da una disuguaglianza sociale presente ancora oggi.

C’è un tema che continua a emergere dalla mia ricerca sul campo tra diverse comunità Native negli USA, ed è il fatto che il turismo debba basarsi su un principio chiave: fare in modo che le popolazioni Indigene guidino, controllino e beneficino delle attività turistiche all'interno dei propri territori. Ciò comporta anche il recupero di narrazioni storiche e la preservazione linguistico-culturale. In altre parole, i membri delle comunità Native vogliono raccontare la propria storia nei modi e nei tempi da loro decisi. E per questo si stanno mobilitando, portando avanti iniziative davvero interessanti, che vanno da collezioni museali a workshops per chi lavora nel turismo. In tutto ciò, però, è fondamentale che i turisti comprendano l'importanza di adottare forme di viaggio rispettose e abbiano un genuino interesse nel supportare queste comunità.

#IndigenousVoicesMatter

A Mashteuiatsh è questo il tipo di accoglienza turistica che è portata avanti dalle comunità innu: ho avuto la fortuna di partecipare a una visita guidata al piccolo giardino / bosco del museo innu, dove una guida ci ha aiutati a riconoscere le differenze tra aghi e cortecce dei diversi tipi di abeti (proprio come ha dovuto fare Almanda seguendo il suo Thomas), di bacche e di frutti, e dell’uso di ognuno per nutrimento o come medicina. La guida ha raccontato per esempio che i missionari sostenevano che le donne innu partorissero senza soffrire: le vedevano entrare nelle tende per partorire e uscire con il neonato, senza grida. No: sapevano quali erbe usare per produrre un’anestesia in grado di aiutarle con i dolori delle contrazioni.

Il sapere innu - e in generale delle popolazioni autoctone - viene spazzato via insieme ai nomi quando i governi decidono per la scolarizzazione forzata dei bambini: per oltre un secolo, più di 150mila bambini delle First Nations, Inuit e Métis sono stati strappati alle loro famiglie e costretti a frequentare scuole residenziali, dove venivano vietati lingua, cultura e nomi originari. A molti bambini veniva imposto un nome cristiano, se già non l’avevano, tagliati i capelli, e inflitte punizioni corporali se usavano la loro lingua o il loro nome tradizionale. Le scuole erano lontane dalle famiglie, i bambini passavano l’intero anno lontani dai propri genitori e spesso tornavano malati o, nei peggiori casi, non tornavano affatto, come succede a un nipote della kukum del giornalista Michel Jean.

Cosa c’entra tutto questo con le statistiche e i dati? È abbastanza facile intuirlo.

Ma torniamo alla voce di Almanda, che ci racconta questo:

Mia figlia Jeannette si è innamorata di un uomo che aveva lavorato alla costruzione della ferrovia. Figlio illegittimo di un indiano, aveva lo status di bianco e, sposandosi con lui, mia figlia è stata privata del suo status d’indiana. Un ulteriore stratagemma per farci scomparire. È stata costretta a lasciare la riserva.

Togliere lo status vuol dire togliere i diritti riconosciuti alle popolazioni autoctone, riconosciuti proprio in virtù dello sfruttamento delle loro terre e risorse. Ma non solo: meno persone autoctone ci sono meno risorse investo nella preservazione della loro cultura e nei loro diritti, appunto.

Nel 1985 con la legge Bill C-31 viene finalmente permesso a molte donne e ai loro figli di riottenere lo status legale di "Indiani" (mantengo questa dicitura come dai documenti ufficiali), contribuendo a una forte crescita che emerge dalle indagini demografiche (fonte).

Nel 2021, in risposta alle richieste di giustizia delle comunità indigene e alla scoperta di centinaia di tombe senza nome nei siti degli ex collegi residenziali, il governo canadese annuncia una nuova politica che consente finalmente alle persone indigene di ripristinare i propri nomi tradizionali nei documenti ufficiali.

Il caso di Toronto e il riconteggio dal basso

Mentre mi documentavo per la newsletter ho trovato un articolo di CbC Canada sul caso specifico di Toronto: i dati ufficiali di Statistics Canada del censimento 2016 indicavano appena 23mila persone indigene in città, ma uno studio indipendente condotto dalla comunità indigena stessa aveva stimato che il numero reale si aggirasse intorno alle 65832 persone, quasi tre volte di più.

Perché questa differenza?

Il progetto Our Health Counts, guidato dalla ricercatrice Sara Wolfe, ha adottato una metodologia alternativa: la rilevazione è stata condotta attraverso respondent-driven sampling, ovvero un sistema a rete basato su membri della comunità che invitano altre persone indigene a partecipare. Questo approccio ha generato dati più attendibili e "organici", in quanto costruiti dalla comunità stessa.

Il censimento tradizionale è invece basato su una rilevazione campionaria delle abitazioni private, escludendo chi vive in condizioni di precarietà abitativa o è senza fissa dimora, usando il concetto di "residenza abituale", che può escludere chi si trova temporaneamente in città (perché mantiene legami con la sua comunità rurale). In più, l’identificazione indigena nel censimento si basa sull’auto-dichiarazione, che può essere influenzata da insicurezza o diffidenza verso le istituzioni, per cui molte persone delle First Nations esitano a identificarsi nei documenti ufficiali. Se rileggiamo la testimonianza di Almanda e quanto ho raccontato sopra non possiamo che crederci e validare questo tipo di atteggiamento.

L’approccio partecipativo invece ha coinvolto 20 membri della comunità indigena, che sono stati identificati come "semi": ognuno ha ricevuto cinque coupon codificati da distribuire ad altre persone indigene nella propria rete sociale, e il processo si è ripetuto organicamente, creando una mappa più fedele della comunità reale.

Torniamo al concetto di “sovranità” dei dati, che passa per l’autodeterminazione e “la riappropriazione del nostro orgoglio nella nostra identità e nella nostra storia”, come ha dichiarato Wolfe, anche lei parte delle comunità autoctone.

[Michel Jean sarà a Mantova per il Festivalletteratura, io non potrò incontrarlo ma se ci passate vi consiglio di andare a sentirlo. Io ringrazio Vanessa Antoniali della delegazione del Québec a Roma per avermi suggerito di leggere questo libro prima di partire: ha cambiato il mio sguardo per tutto il viaggio].

I data-link della settimana

a cura di Roberta Cavaglià

[datanotizia] Cosa faresti se i tuoi dati di ascolto su Spotify venissero resi pubblici? È quello che è successo a una cinquantina di persone famose, tra cui Sam Altman e JD Vance, e anche a un paio di giornalistə che si occupano di tecnologia per il New York Times, che hanno parlato della vicenda delle “Panama Playlists” qui (via Matilda).

[dataset] Tom Cartwright, ex vicepresidente di JP Morgan, oggi attivista per i diritti delle persone migranti, ha sviluppato una metodologia per tracciare i voli dell’ICE, l’agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione. Tra il 2020 e il 2025, il suo ICE Flight Monitor ha tracciato oltre 40mila voli attraverso report mensili che puoi scaricare qui.

[datatool] A5 è tool che trasforma lo spazio in cellule pentagonali di 31 misure diverse, utile per visualizzare con precisione dati spaziali (via Associazione onData).

La dataviz della settimana

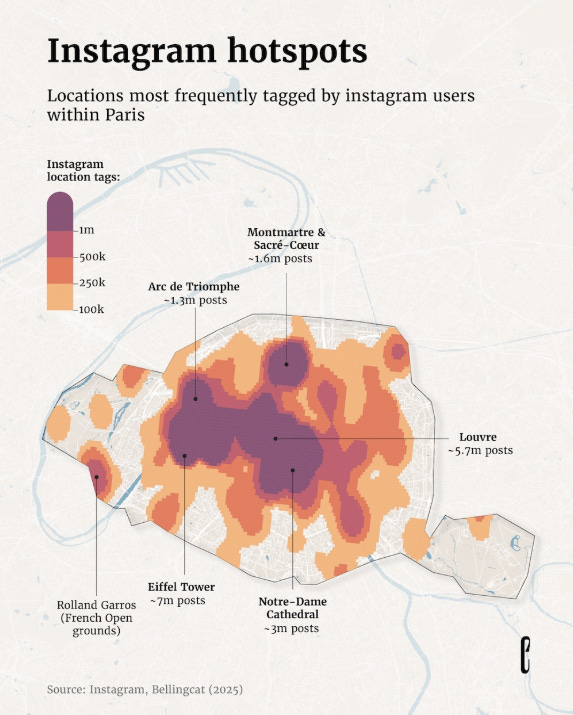

La Tour Eiffel, il museo del Louvre e la cattedrale di Notre-Dame: questi sono i luoghi di Parigi che sono finiti più volte su Instagram quest’estate.

Ma quello di Parigi è solo un esempio: l’autore di questa dataviz, Sebastian Gräff di The European Correspondent, avrebbe potuto realizzare una mappa simile per qualsiasi luogo sia geolocalizzabile su Instagram, grazie a questo tool creato dal sito di giornalismo investigativo Bellingcat.

Qui trovi un tutorial per imparare a realizzare anche tu una mappa dei luoghi più “instagrammati” di qualsiasi area del mondo.

Grazie di averci lette fino a qui, ci sentiamo mercoledì prossimo!

Evviva vieni in Trentino! Sai già l'orario al Wired Next Test di Rovereto? Sul sito hanno messo gli speaker ma non il programma 😅