Storie di micro sabotaggio creativo alla sorveglianza digitale

Come riprendere il controllo? Ce lo racconta una curatrice e critica d'arte

In questo numero: sono felicissima di annunciare che abbiamo la curatrice e critica d’arte Régine Debatty a scrivere un pezzo per noi. È da quando ho scoperto il suo blog We make money not art che la voglio dentro Ti Spiego Il Dato e oggi è qui, con un pezzo su come riconquistare il controllo delle proprie scelte in una società basata sui dati.

🗞️ Su SkyTG24 parlo di una misura anti-povertà che funziona: sperimentato nella città di Flint, il programma Rx Kids dà 1500$ alle donne incinte e poi 500 dollari al mese per i primi 12 mesi di vita del bambino. Il primo progetto pilota ha dato risultati ottimi.

Per Internazionale è partita la prima newsletter “Numeri” ma ho anche scritto dell’importanza degli sportelli antiviolenza in ospedale.

E sul blog Aula di Scienze di Zanichelli scopriamo se i personaggi antropomorfi nei libri d’infanzia sono caratterizzati come maschi o femmine… con i dati.

E GRAZIE allo sponsor di oggi, che è Banca Etica, la mia banca da 15 (gulp) anni! (sotto trovate i motivi per cui sarebbe molto bello diventasse anche la vostra)

Dove sono nelle prossime settimane:

30 ottobre, Triuggio (MB): presento il libro alle ore 21 in Sala Consiliare.

4 novembre, Vicenza: incontro presso la chiesa di San Vincenzo alle 20:30 nell’ambito del ciclo “Costruire Alleanze 2025”.

6 novembre, Roma: “Una iris per non dimenticare”, alle 14 un incontro all’università Sapienza con Cristina Mostosi (se hai letto il libro sai), Elisa Ercoli e Anahi Mariotti.

7 novembre, Roma: sarò a Il Domani delle donne, evento organizzato dal quotidiano Domani, alle 11.45 al tempio di Adriano con la giudice Paola Di Nicola Travaglini, l’avvocata Ilaria Boiano e Federica Rosin per l’Osservatorio femminicidi di Non una di meno.

8 novembre, Roma: parliamo di Perché contare i femminicidi è un atto politico da Lucha y Siesta, alle 18, con Claudia Torrisi e l’Osservatorio Nazionale Non Una di Meno.

13 novembre, Roma: alle 18:30 presento il libro alla Villetta Social Lab, Garbatella.

15 novembre, Padova: sono al festival Cicap per partecipare all’incontro “Non solo numero, cosa raccontano i dati”.

16 novembre, Udine: parlo al Fake News Festival.

Ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu e per le presentazioni di quest’ultimo libro in particolare scrivere a press@rodella-comunicazione.it.

Sei tra le 12652 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di dati carismatici:

La pala di un escavatore. Un sacco da pugilato. Alcuni elementi, smontati, di un recinto equestre. Il suono di una campana. Una fila di fogli bianchi con un punto al centro. L’idea che tutto questo abbia un significato va contro ogni nostra intuizione circa cosa sia un significato.

La chiave di Berlino, Vincenzo Latronico (Einaudi 2023)

Atti di micro sabotaggio quotidiano della macchina della sorveglianza

di Régine Debatty

19 giugno 2002. L’artista Hasan Elahi torna a casa dopo un lungo viaggio di lavoro all’estero. Presenta il passaporto all’aeroporto di Detroit. In pochi minuti si ritrova nella sala interrogatori dell’Immigration and Naturalization Service. Durante l’interrogatorio, l’agente dell’FBI che lo attende lo informa che è stato accusato di essere un terrorista, più precisamente “un uomo arabo” proprietario di un magazzino contenente esplosivi, fuggito il 12 settembre 2001. Fortunatamente, la mania organizzativa di Elahi gli consente di fornire dettagli precisi sulla sua posizione nei mesi precedenti e successivi all’11 settembre. Il malinteso sembra risolto. Poche settimane dopo però, l’FBI convoca nuovamente l’artista per ulteriori interrogatori, che sono continuati per i sei mesi successivi. Verrà persino sottoposto alla macchina della verità. Alla fine, Elahi è scagionato da ogni sospetto. Tuttavia, gli viene consigliato di informare l’FBI di ogni suo futuro spostamento.

Per evitare altri possibili equivoci, Elahi decide di segnarsi tutti i suoi spostamenti in un modo quasi ossessivo. Sviluppa un software che apre ogni aspetto della sua vita alle agenzie di intelligence e al pubblico attraverso il sito Tracking Transience. Lì, l’artista raccoglie sistematicamente tutti i dati relativi ai suoi movimenti, con fotografie di aeroporti, stanze d’albergo, negozio di alimentari, bagni, parcheggi, spiagge, ecc. Ogni immagine è accompagnata dalla data e dalle coordinate GPS. Il sito è un progetto artistico ma è anche un alibi, una strategia di protezione e un gesto di protesta.

Il paradosso è che la marea di informazioni con cui ha inondato le agenzie governative sono di scarso valore. I dati sono reali e incredibilmente specifici, ma incompleti. Nelle immagini non si vede il volto o il corpo di Elahi, né si può identificare le persone con cui condivide cene, celebrazioni o letti. La vita intima dell’artista rimane protetta da un’alta muraglia di dati. All’epoca, le agenzie di intelligence non disponevano di algoritmi capaci di gestire una tale abbondanza di dati. Tracking Transience anticipa di anni le rivelazioni di Snowden, la nascita di Facebook, Instagram e Google Maps, trasformandosi in un’opera profetica sulla sorveglianza nell’era digitale.

La disavventura segnò un momento buio nella vita dell’artista anche se oggi, quei tempi appaiono quasi come un’epoca innocente. Più di vent’anni fa, sfidare le tecnologie di raccolta dei dati poteva limitarsi a scambiarsi tessere del supermercato per confondere i database commerciali o scegliere strade secondarie per sfuggire alle telecamere. Oggi, le tecnologie sono infinitamente più opache, sofisticate e guidate da interessi aziendali e statali che limitano la nostra capacità di agire. Il paradosso è che non ne possiamo fare a meno. Senza queste tecnologie, funzionare in società diventa quasi una missione impossibile. Eppure, l’impresa non è del tutto impossibile. Si può eludere la profilazione, bucare le nostre bolle sociali, sfruttare le lacune dei sistemi digitali e confondere le logiche mercantili degli algoritmi. Sebbene transitoriamente e su scala modesta.

Sette anni fa, ad esempio, Addie Wagenknecht ha iniziato a pubblicare su YouTube una serie di performance in cui applica ciglia finte, abbronzanti e maschere idratanti mentre spiega come gestire le password, usare BitTorrent senza rischi e adottare altre pratiche fondamentali di sicurezza online. Con il suo mix di “beauty routine” satirica e educazione alla cybersicurezza, Wagenknecht si assicura che i suoi consigli di sopravvivenza digitale raggiungano donne, persone trans e altri individui particolarmente esposti alle molestie online e che hanno raramente l’occasione di essere indirizzati dagli algoritmi verso tutorial divertenti sulla cybersicurezza.

Un altro esempio recente è quello di Synthetic Messenger. Nel 2021, Tega Brain e Sam Lavigne affrontano il tema della semi-emarginazione delle notizie relative al degrado ambientale con una performance online in cui cento bot cercano notizie relative al collasso ecologico e poi cliccano su ogni annuncio pubblicitario che spunta accanto agli articoli. La tattica aumenta artificialmente il numero di “coinvolgimenti” delle notizie ambientali e ne amplia il valore pubblicitario. Inoltre, Synthetic Messenger sovverte la pubblicità, uno dei fattori più esasperanti dell’economia di mercato, per sottolineare la responsabilità del capitalismo nel caos climatico.

A volte, interventi nel mondo fisico hanno un impatto sia online che offline. È quanto accaduto a Berlino nel 2020, quando Simon Weckert ha creato un ingorgo fittizio utilizzando un piccolo carretto riempito con 99 telefoni cellulari di seconda mano. Per celebrare in una maniera ironica il quindicesimo anniversario del lancio di Google Maps, l’artista ha camminato trainando il suo carretto lungo alcune strade tranquille di Berlino. Ogni telefonino, attivo e connesso, trasmetteva la propria posizione ai server del servizio di mappatura, simulando la presenza di un traffico intenso. Man mano che l’artista camminava, le strade classificate come verdi e quasi vuote sulle mappe dell’azienda si sono trasformate in zone rosse da evitare. Sebbene l’ingorgo esistesse solo su Google Maps, la sua influenza si è estesa immediatamente al mondo fisico: gli automobilisti, fidandosi delle indicazioni di Google Maps, hanno deviato il loro percorso per schivare un traffico che, in realtà, non c’era.

Diamo spesso per scontata la sofisticazione dei sistemi della Silicon Valley. Tuttavia, il gesto quasi artigianale di Weckert ha ingannato Google Maps, rivelando quanto possano essere rudimentali questi sistemi.

Gli artisti e gli hackers non sono gli unici a frodare i sistemi basati sui dati. Ogni giorno, persone comuni compiono piccoli atti di resistenza. Penso ai palestinesi che usavano una grafia araba antica per sottrarsi alla censura dell’IA sui social. O ai ciclofattorini di Bologna che, nel 2019, si sono disconnessi in massa dall’app Deliveroo per mandare in tilt l’algoritmo di pricing dinamico e incrementare la loro paga. O agli attivisti che hanno hackerato una dozzina di semafori “smart” in California per riprodurre le voci di Musk e Zuckerberg e denunciare l’invasività dell’IA in tutti gli aspetti della nostra vita.

Presi isolatamente, questi esempi possono sembrare poco più che aneddoti. Una panoramica più ampia, tuttavia, tesse la rete di una narrazione condivisa di resistenza che, dall’interno, corrode i sistemi di controllo, sorveglianza e previsione. Suggerisce che siamo in tanti a voler trasformare l’immaginario tecnologico e reinventare le dinamiche digitali verso più solidarietà, empatia e altri valori che non possono essere ridotti a meri problemi di ottimizzazione. Resta ancora da trovare forme di convergenza. Questa sarà, si spera, la sfida delle prossime lotte tecnologiche.

Régine Debatty è curatrice, critica d’arte e fondatrice di We make money not art. Dal 2004, scrive e interviene in conferenze internazionali sul modo in cui artisti, hacker e designer utilizzano la scienza e la tecnologia in maniera critica e socialmente impegnata..Questa settimana la newsletter è sostenuta da: Banca Etica

La finanza etica è una “finanza di pace”: rifiuta di finanziare la produzione e il commercio di armi, orientando il denaro verso investimenti in progetti a impatto sociale e ambientale positivo, come quelli che promuovono i diritti umani, una maggiore giustizia sociale, un’economia sostenibile che possa contrastare la crisi climatica.

In un’epoca in cui la logica della guerra sembra prevalere, è fondamentale ribadire con forza il nostro impegno per la pace, anche con i nostri soldi.

I data-link della settimana

a cura di Roberta Cavaglià

[datanotizia] In autunno e in primavera, miliardi di uccelli si spostano da un luogo all’altro del pianeta. Il Guardian ha geolocalizzato i viaggi di tre specie diverse per spiegare, in un lungo articolo ricco di mappe, fotografie e visualizzazioni, come il cambiamento climatico causato dall’essere umano sta modificando le loro migrazioni (via Bestiale).

[dataset] Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti manca ancora qualche mese, ma se vuoi iniziare a prepararti ti consiglio di dare un’occhiata al MIT Election Data Science Lab.

[datatool] Eurostat-map è una libreria JavaScript che ti permette di creare e personalizzare numerosi tipi di mappe diverse (qui un breve tutorial su come utilizzarla).

La dataviz della settimana

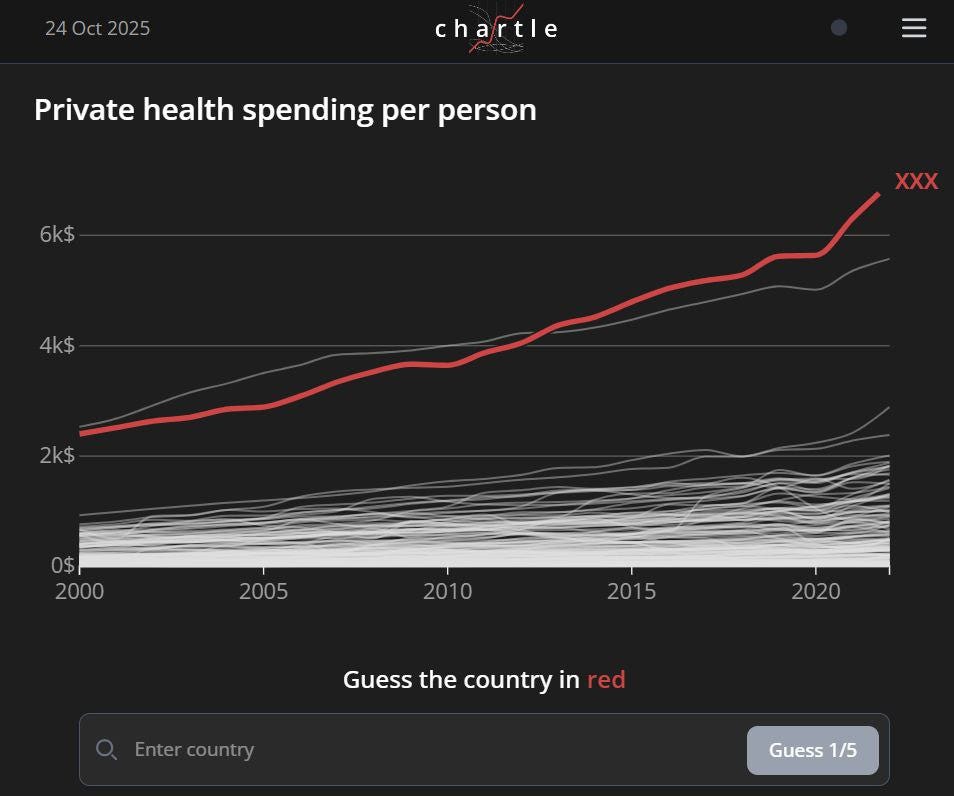

“Come Wordle, ma per lə nerd dei dati”: così Mandy Spaltman, data journalist di The European Correspondent, ha descritto Chartle in una delle sue newsletter. Chartle è infatti un gioco online che ogni giorno ti propone un grafico diverso: il divertimento sta nell’indovinare a quale paese fa riferimento. L’hanno creato Erwan Rivault, Senior Dataviz Designer di BBC News, e l’ingegnere Adnaan Jiwa.

Qui sotto trovi un esempio di come funziona: a quale paese corrisponde la linea rossa in questo grafico su quanti soldi spendono le persone nella sanità privata?

Hai cinque tentativi a disposizione (puoi provarci anche tu nei commenti oppure trovare qui la soluzione1).

Grazie di aver letto fino a qui, ci sentiamo mercoledì prossimo!

(Ho scritto Stati Uniti, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Canada e Australia e ho perso: era la Svizzera).