Come si racconta bene Gaza con dati e grafici

Tre esempi che porto a lezione, tra scelta del linguaggio, contesto e umanizzazione delle storie

In questo numero: i dati e le visualizzazioni non sono neutri. Sono strumenti di rappresentazioni della realtà che riflettono le scelte di chi li produce, da quali dati analizzare a come descriverli e comunicarli. In questi mesi il racconto datificato della guerra di Israele a Gaza non ha sempre aiutato a capire cosa stava (sta) succedendo davvero in Palestina. Ma ci sono almeno 3 buone pratiche da cui prendere spunto, e che commento insieme alla giornalista Leila Belhadj Mohamed.

Dove ci vediamo in giro:

19 maggio, Roma alle 17:30: Data feminism e violenza di genere, di quali dati abbiamo bisogno? Sarò alla Facoltà Sapienza in aula 2 per parlarne.

20 maggio, Reggio Emilia, dalle 16:30: alle Officine Credem saremo in dialogo sui temi del mio libro “Quando i dati discriminano” (bisogna prenotarsi qui).

22 maggio, Milano: Un dubbio ti ha mai cambiato la vita? È il titolo dell’evento di Bridge Partners dove tengo un talk.

27 maggio, Milano: di questo appuntamento ve ne parlo in modo specifico nella prossima newsletter, ma vi anticipo di tenetevi libere alle ore 17. Ci sono 20 posti dedicati a chi legge Ti Spiego Il Dato <3

🗞️ [angolo SkyTg24] "Synthetic Memories" è un'iniziativa dell’agenzia spagnola Domestic Data Streamers che aiuta le persone a recuperare la loro "verità emotiva" tramite immagini che… non sono mai esistite nella realtà, ma solo nella loro “memoria”. Le foto prodotte a partire dai prompt, e poi sottoposte a donne e uomini con disturbi neurocognitivi, sono volutamente sfocate, imperfette, indefinite, perché funzionano molto meglio di quelle iper-realistiche quando si tratta di ricostruire i ricordi. Il principio è quello dei dati sintetici, che si usano in diversi settori: sono dati che non si riferiscono a persone, oggetti o eventi reali, ma plausibili.

ll progetto si sta espandendo anche ad altre comunità vulnerabili come rifugiati, detenuti e migranti, aiutandoli a recuperare visivamente memorie perdute durante i loro spostamenti e preservare così la loro storia personale e collettiva.

Sei tra le 11781 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato dell’approccio datasheets for datasets.

Vuoi contribuire alla realizzazione di questa newsletter con un abbonamento a pagamento? Il tuo sostegno copre i costi dei contributi esterni che rendono sempre più ricchi questi spazi!

Intanto ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.

Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta.

Who is excluded when only one vision is included?

Data feminism (D’Ignazio, Klein 2020)

La guerra a Gaza, visualizzata bene

La guerra di Israele contro Gaza dall’ottobre 2023 è stata da subito incorporata dentro una narrazione mediatica (sui giornali ma anche sui social) strutturata attorno ai dati. Come durante la pandemia, il dibattito e la polarizzazione quotidiana si è sviluppata a partire dalle statistiche, dal “bollettino”, esattamente come per il covid, questa volta fornito dal Ministero della salute palestinese, che puntualmente registra(va) le vittime palestinesi del conflitto, che da sempre sono chiamate ufficialmente “martiri” (dell’occupazione israeliana).

Quei numeri però forniscono anche un immediato senso di sproporzione e orrore rispetto al modo in cui Israele ha deciso di rispondere all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Non si può ignorare il modo in cui è stata condotta questa guerra, che il quotidiano israeliano Haaretz ha iniziato a chiamare pulizia etnica e che papa Francesco - che qui cito come precedente capo dello stato Vaticano - ha dichiaratamente definito genocidio.

Quindi, se i dati sono al centro di questo racconto, se lo sono dopo tutti questi mesi, ancora, come dovrebbe essere una narrazione non solo efficace ma giusta, politicamente e storicamente rappresentativa, del conflitto in corso?

Sono andata a cercare non chi ha fatto male, ma chi sta facendo bene. Esempi di cui ho parlato ai miei studenti.

1. Lui è Mohammed, ha 13 anni.

Siamo sul sito di Reuters, nella sezione dedicata alle notizie “grafiche”, cioè raccontate con dati e visualizzazioni. La pagina si apre con la storia di Mohammed Al-Agha. Ha 13 anni. È in piedi, ci guarda. Facendo scorrere la pagina in basso dietro di lui compare la sua famiglia: c’è il papà, Ibrahim Al-Agha, 43 anni. La mamma Amal Muhammad Al-Agha, 40 anni. Le sorelline Arwa di 11 anni e Maria di 8. Il fratellino, Amin, 10 anni.

Sono stati tutti uccisi a Gaza.

Sono tra le 50232 vittime morte sotto i bombardamenti israeliani, ma anche per la fame e la mancanza di cure mediche, dall’ottobre 2023, secondo i dati forniti dalle autorità palestinesi. Cifre che Israele dice essere gonfiate, ma che invece sono state confermate dall’Onu e da chi si occupa di demografia nelle zone di guerra (ne ho scritto più volte, intervistando un’esperta), e anzi, alcuni studi indicano che questi numeri siano in realtà sottostimati.

Mohammed ora vive con lo zio, continua a raccontarci Reuters, che ha analizzato i dati del ministero della salute di Gaza per capire chi, esattamente, è stato ucciso durante questi quasi 600 giorni di guerra. Più di un quinto sono bambini. 1200 famiglie sono scomparse, compresa un’intera famiglia di 14 persone.

Prima di mostrare veri e propri grafici, Reuters ci offre il contesto, a partire dal 1948 con la creazione dei due stati e poi il 1967 con la guerra dei Sei giorni. Le visualizzazioni dei dati delle vittime sia palestinesi che israeliane cominciano dal 2005, e la fonte delle statistiche è l’organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem.

Cosa si vede nella prima data viz? Persone. Raggruppate in cerchio, come se fossero in mezzo a una piazza. Ce ne sono diverse, di queste piazze, ognuna rappresenta un’operazione militare. Scorrendo lungo la pagina l’insieme di persone diventa più grande a seconda delle persone coinvolte e dell’aumentare delle vittime, che vediamo colorarsi di rosso, lungo la timeline storica. Mano a mano che si procede con gli eventi ci sono più dettagli sulle vittime. Si dice che quelle palestinesi superano sempre di gran lunga quelle israeliane e i cerchi diventano sempre più grandi.

Si arriva al 7 ottobre, all’attacco di Hamas e alla storia di Mohammed. L’uccisione della sua famiglia rispecchia la struttura sociale, di genere e di età dell’insieme delle vittime, scrive Reuters. Che ci porta quindi a collegare una storia singola a quella di decine di migliaia di persone, rappresentate efficacemente come individui appunto, non come barre in un grafico o puntini senza significato.

2. “Il New York Times ha sempre parlato di morti israeliane più spesso rispetto alle morti palestinesi, ma oltre alla distorsione nel volume della copertura, c'è stata un'enorme differenza nel linguaggio usato”.

Mona Chalabi è una data journalist che usa il tratto disegnato e la scrittura a mano per rappresentare i dati. Nel 2023 ha vinto un Pulitzer per il suo lavoro.

Lo fa perché crede che i grafici prodotti dai software ci diano l’illusione che la rappresentazione di quei dati sia rigorosa e inattaccabile. E, in più, non tollera di ridurre l’esperienza umana che sta dietro ai dati dentro semplici colonne o righe in un piano cartesiano. Le sue visualizzazioni sono politiche e di parte, perché Chalabi si posiziona come persona razzializzata e attenta alle questioni sociali, e sceglie di occuparsi esclusivamente di queste tematiche con il suo lavoro.

Cerco i numeri più precisi e recenti che posso trovare. Poi cerco di condividerli con il pubblico utilizzando il mezzo che ritengo più adatto: disegno illustrazioni, scrivo saggi, realizzo animazioni o semplicemente ne parlo sullo schermo e alla radio. Tutto questo lavoro di ricerca e creazione diventa più urgente quando si tratta di un argomento come il controllo delle armi o l'immigrazione, dove il pubblico ha bisogno di capire i numeri se vuole agire, ad esempio facendo pressione sui politici che lo rappresentano.

ha detto in un’intervista del 2018.

Dall’ottobre 2023 è sempre stata molto attenta alle rappresentazioni e alle statistiche riportate dai media rispetto alle vittime palestinesi e israeliane, notando le parole usate nei confronti degli uni o degli altri, e tornando su temi che avevano riempito le prime pagine e smentendo clamori e false notizie. Chalabi usa il piano cartesiano e grafici tradizionali come le barre e le linee per la maggior parte delle sue rappresentazioni, ma il disegno, il tratto manuale con cui scrive la didascalia, le persone rappresentate come fossero dei personaggi dei fumetti, ci ricordano che stiamo parlando di situazioni vere, reali, persone calate nel loro contesto specifico. Viola la regola dell’ink ratio, ma lo fa per una buona ragione: avvicinare le persone ai temi di cui parla, e non appiattire certe storie dentro grafici troppo minimalisti.

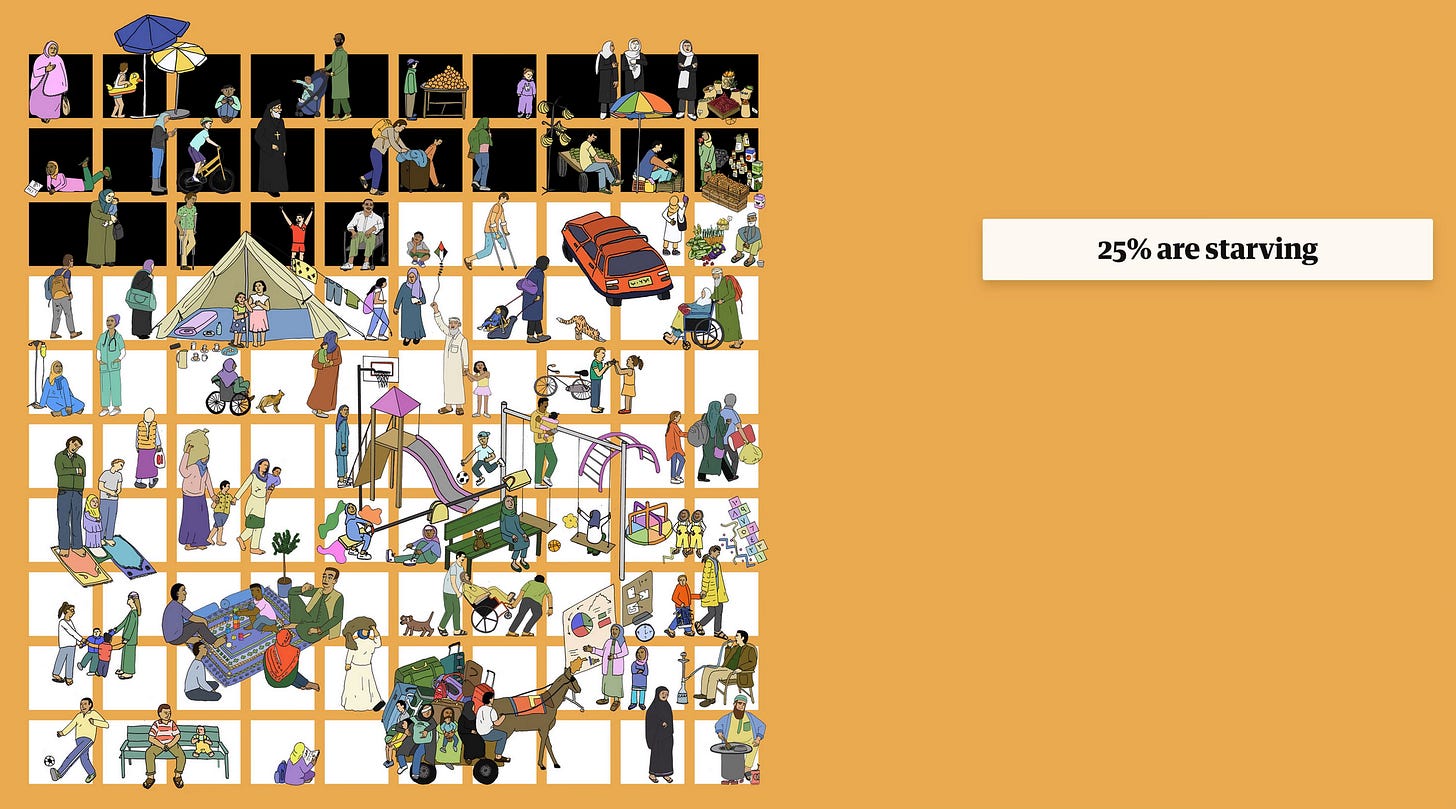

In un lavoro del 2024 per il Guardian ha rappresentato i 2,2 milioni di palestinesi di Gaza come se fossero “cento persone”. È un modo molto semplice, ma efficace di rappresentare l’impatto della guerra di Israele, aiutando lettori e lettrici a capirne le proporzioni.

Nel pezzo ci sono animazioni e disegni, e una cura molto attenta alle ultime cifre - vecchie di un anno, è del 2024 - fornite dalle Nazioni Unite sulla malnutrizione e al contesto storico (“For most people, this is not their first time being forced from their homes by Israeli forces – about 66 of the characters you see here were refugees before October”).

3. “Le parole non descrivono solamente i nostri mondi: li rafforzano”

Anche Federica Fragapane è sempre nelle mie slide, nell’ultimo anno con questo lavoro su Rafah:

Il lavoro di Fragapane, anche se bidimensionale, ha il potere di incarnare il dato: non lo leggiamo, lo viviamo. Questi fili intrecciati che rappresentano il sovraffollamento a Rafah dove migliaia di palestinesi sono stati costretti ad arrivare dopo gli ordini di evacuazione di Israele li sentiamo alla gola, nello stomaco. Disegnare questo tipo di grafico comporta molto tempo, molte ore passate dentro e con i dati, ed è inevitabile che la designer voglia farci provare le stesse sensazioni di angoscia che probabilmente ha sperimentato analizzando e poi visualizzando i dataset.

Perché queste tre sono “buone” pratiche?

Ne ho parlato con Leila Belhadj Mohamed, giornalista esperta di migrazioni, diritti umani, diritti digitali, sorveglianza e geopolitica dell’area SWANA. (Seguitela sul suo profilo Instagram e su Linkedin).

Per Belhadj Mohamed

una rappresentazione accurata del conflitto israelo-palestinese richiede prima di tutto una contestualizzazione storica approfondita: non basta partire dal 7 ottobre 2023, né dal 2000; bisognerebbe, idealmente, risalire almeno al 1948 o anche più indietro, pur riconoscendo i limiti di spazio e tempo.

In effetti, nei nostri esempi, l’uso delle parole per descrivere i dati presentati definisce chiaramente che siamo in un contesto di sproporzione di forze tra l’azione israeliana e l’impatto sulla vita della popolazione palestinesi. Non dal 7 ottobre, ma da ben prima. Reuters contestualizza quello che sta avvenendo oggi con la storia di Gaza, parla chiaramente di uccisioni, del ruolo di Israele e umanizza il dato mettendoci prima di fronte alla famiglia di Mohammed e poi portandoci dentro numeri e statistiche che comprendiamo meglio. Se da Chalabi e Fragapane in qualche modo possiamo aspettarci scelte politiche soggettive, per essere un media “mainstream” la redazione di Reuters, che mette il soggetto dei dati davanti a tutto, dimostra che il compito del giornalismo è ancora questo ed è possibile portarlo avanti anche nella complessità.

Accanto a dati e analisi, aggiunge la giornalista, è fondamentale dare voce alle persone direttamente coinvolte, unendo dimensione storica, tecnica e umana. E un errore comune è trattare le fonti in modo diseguale:

spesso i dati che provengono da Tel Aviv vengono considerati neutrali, mentre quelli di Gaza sono presentati come meno affidabili per via dell’affiliazione politica del Ministero della Sanità locale, anche se non sono mai stati smentiti da enti terzi come l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

È importante anche

evitare di rappresentare i palestinesi esclusivamente come vittime: vanno riconosciuti come soggetti politici attivi.

E poi, aggiunge ancora Leila senza sapere che avrei detto esattamente le stesse cose in newsletter:

è necessario prestare grande attenzione al linguaggio, scegliendo parole che non edulcorino i fatti, per esempio, dire “uccisi” e non semplicemente “morti”, e nominare chiaramente le responsabilità, anche quando questo può apparire divisivo. Solo così si può tentare di restituire una narrazione il più possibile onesta e completa.

Conosci altri esempi che potremmo definire virtuosi in questo ambito? Segnalaceli nei commenti o con un’email!