Chi ha il diritto di "contare"

E i dati, valgono come prove?

In questo numero: ci chiediamo qual è il valore delle fonti “non ufficiali” della produzione di dati, se questi famosi contro-dati possono essere usati e cosa succede se basiamo tutte le nostre decisioni solo sulla presenza di statistiche.

Una novità: i pezzi che scrivo per SkyTG24 sono tutti riuniti in questa pagina. L’ultimo parla di quanto sia difficile monitorare i morti dei naufragi nel Mediterraneo. E meno male che prima del 2014 c’erano le fonti non ufficiali a raccogliere questi dati.

Meno una settimana, ma grazie ai pre order e alle infinite categorie di Amazon è già successa questa cosa qui <3

(soliti link: Feltrinelli, IBS e Amazon)

Dove ci vediamo nelle prossime settimane:

12 settembre, Bologna: intervengo nell’ambito del Festival della Partecipazione di Action Aid sul tema “Dati negati, diritti cancellati”

13 settembre, Trento: presentazione in anteprima del libro, con Scomodo a Poplar Festival.

15 settembre, Milano: alla libreria Verso, ore 19, altra anteprima con Carolina Capria.

26-27 settembre, Modena: due appuntamenti a DIG Festival, compreso un workshop gratuito.

28 settembre, Roma: presento il libro al festival Multi in collaborazione con Inquiete, in piazza Vittorio. Posto family friendly, venite con ragazzini e ragazzine :)

3 ottobre, Rovereto: presentazione del libro al Wired Next Fest.

4 ottobre, Ferrara: presentazione del libro al festival di Internazionale a Ferrara.

11 ottobre, Settimo Torinese: al festival dell’Innovazione e della Scienza con Azzurra Rinaldi e Natascha Lusenti.

12 ottobre, Alessandria: in orario da definire, sono all’Ottobre Alessandrino.

17 ottobre, Lecce: al festival Conversazioni sul futuro.

25 ottobre, Bari: torno felicemente allo Storytelling Festival con un monologo e reading a partire dal libro.

28 ottobre, Roma: presentazione del libro nell’ambito della rassegna Tutt3 in Biblio.

NOVEMBRE: non sono ancora pronta a scrivere qui le date, ma ce ne saranno :)

Sei tra le 12380 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di violenza coloniale e censimenti per le popolazioni autoctone in Canada.

Ti ricordo che se vuoi coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu e per le presentazioni di quest’ultimo libro in particolare scrivere a press@rodella-comunicazione.it.

“Ho fiducia che voi, signori, riesaminerete senza passioni le testimonianze che avete udito, che giungerete a un’unanime decisione e che restituirete l’imputato alla sua famiglia. In nome di Dio, fate il vostro dovere.”

Harper Lee, Il buio oltre la siepe (1960)

Chi ha il diritto di contare e produrre conoscenza

Certi commenti ai post e alle notizie in cui si parla di femminicidi si ripetono come se fossero stati copia-incollati da una nota pronta all’uso:

Basta con queste giornaliste / attiviste / fanatiche che citano i dati del bollettino di Non una di meno!

Anche uno studente che ha seguito uno dei miei due corsi accademici in Data Storytelling (non citerò la facoltà) nel questionario di feedback ha lasciato un commento di protesta nei miei confronti perché avrei equiparato i dati di Istat a quelli di Non una di meno. Non credo che abbia ascoltato con attenzione, ma in ogni caso, l’accusa è quella di dare lo stesso valore a una fonte istituzionale e a una fonte di attivismo dal basso, femminista per di più.

Qui ci sarebbe da aprire una parentesi sul fatto che l’Osservatorio di NUDM desti parecchie emozioni negative nei “maschi razionali” che chiedono alle femministe di lasciare da parte l’emotività e usare i dati in modo oggettivo. Ma ce la lasciamo per una prossima puntata.

Ora, a proposito di fonti, proviamo a ragionare su quando e perché una fonte viene ritenuta più affidabile di un’altra. E, alla fine, cosa ce ne facciamo di questa affidabilità, in un contesto di decision making?

Il lavoro delle attiviste di “Non una di meno” fa parte, come ho raccontato molte altre volte, di un processo di produzione di contro-dati, counter-data, che aumentano le informazioni disponibili su un fenomeno già monitorato dalle istituzioni.

Sono dati “migliori”? No, i contro-dati, di qualsiasi genere, non sono per forza migliori di quelli istituzionali. Possono esserlo, a volte, per esempio nella loro forma, nel modo in cui è gestito il database. Come ha fatto notare diverse volte l’associazione onData, i problemi dei dati del ministero dell’interno italiano riguardano anche il formato con cui sono messi a disposizione. In questo caso il foglio csv così come strutturato da NUMD è “migliore” in senso formale, diciamo.

Ma lasciamo stare i dati che riguardano i femminicidi adesso. In quest’ultimo anno qui su Ti Spiego il Dato abbiamo raccolto decine di progetti di controdati, raccontati ogni mese in newsletter.

Spazi occupati da comunità che non si sentivano rappresentate, ascoltate, viste, contate dalle istituzioni, come:

Coordinamento per la difesa della sanità pubblica di Trieste

Questionario sui consultori familiari (raccolta dati in corso)

E aggiungo:

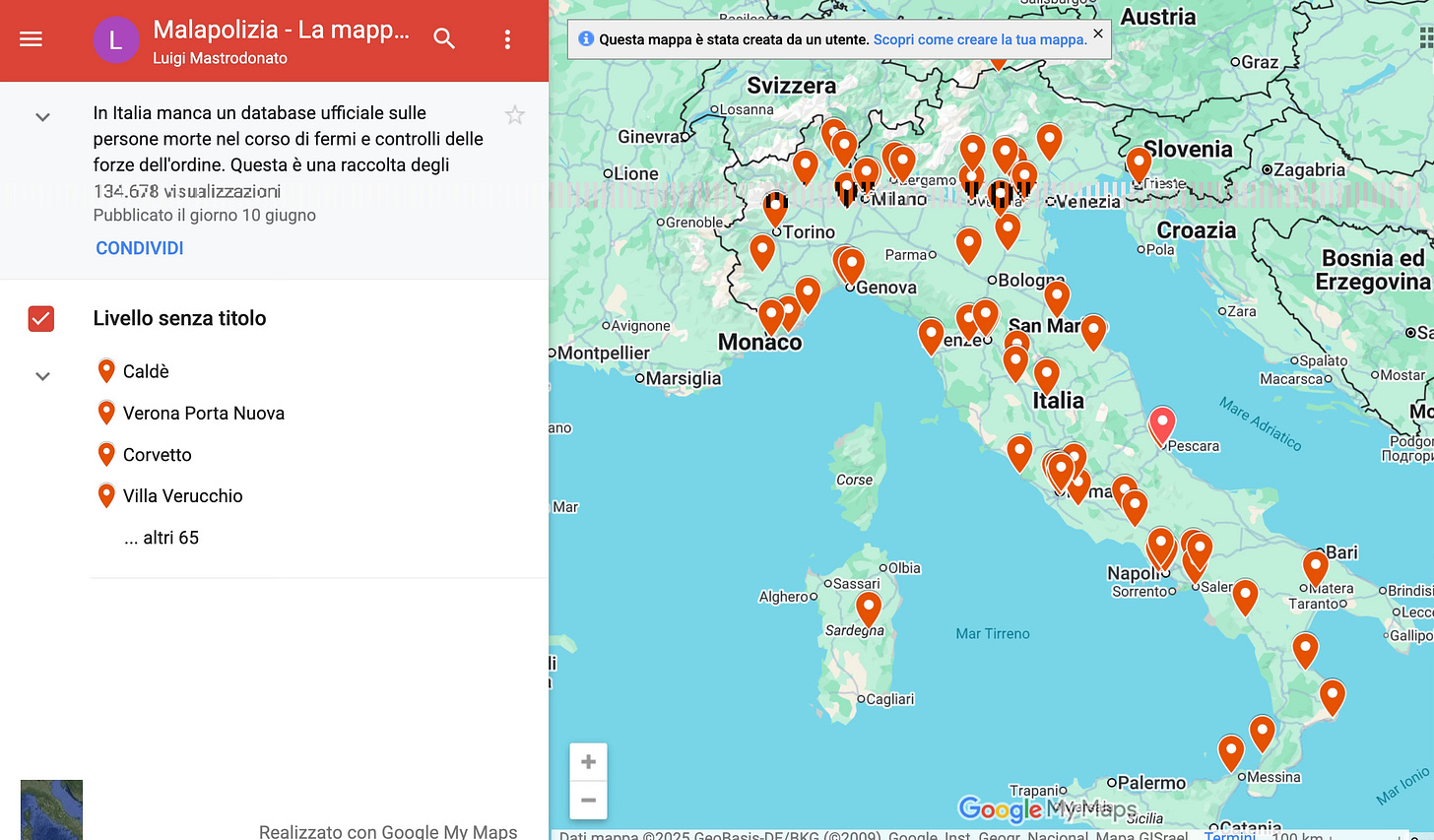

Molte di queste raccolte dati non hanno una forma “esemplare”, anzi, a volte sono solo punti su una mappa, o post di una pagina Facebook, e i dati devono essere estratti manualmente.

Sono dati validi a produrre conoscenza?

Se dovessi scrivere una tesina per la mia magistrale di filosofia userei il concetto di “ambiguità epistemologica”, ma questa è la newsletter, non dovrei proprio portarvi su questa strada.

Nella mia osservazione di raccolta dati dal basso (data activism, contro dati…) il valore esiste e deriva dal colmare un vuoto e al tempo stesso portare avanti azioni politiche di advocacy e di empowerment delle comunità coinvolte.

Mettiamo il caso di un’azienda in cui ci sono casi di molestie: le testimonianze contano, se non ci sono dati ufficiali prodotti dall’ufficio delle risorse umane? In questa situazione, se sono coinvolte persone con ruoli dirigenziali e se non sono mai state adottate politiche anti-discriminazione le persone possono non sentirsi abbastanza sicure nell’esporre situazioni di questo tipo, ma se venisse fatta una raccolta di storie tra pari, o dall’esterno, allora potrebbero emergere. Non sarebbe “ufficiale”, ma potrebbe dare inizio a un movimento interno di richieste affinché la direzione cominci a occuparsi di queste tematiche. Penso all’inchiesta sulle molestie nelle scuole di giornalismo di cui si è occupata la nostra Roberta Cavaglià o al lavoro dei collettivi nelle università per rilevare violenze all’interno degli istituti accademici.

Dai, fatemi tornare all’ambiguità epistemologica, che ci serve per dire che c’è un altro aspetto da tenere in considerazione (grazie Dmitry Muravyov per il tuo paper sul progetto DTP Map, una mappa interattiva degli incidenti stradali in Russia creata da attivisti a partire dai dati ufficiali del ministero degli interni): e cioè che spesso le realtà di attivismo dal basso si affidano ai dati, ma allo stesso tempo ne dubitano, perché sanno che possono essere incompleti, distorti o manipolati dalle istituzioni. Di nuovo, i dati non sono mai neutrali, visto che anche quelli ufficiali hanno bisogno di essere interpretati, corretti e resi affidabili “dal basso”.

Bastano i dati, come prove?

Secondo Anne Beaulieu e Sabina Leonelli (Data & Society) se ci diciamo che solo i dati possono essere presi in considerazione come prove saremmo portati a produrre e far produrre più dati, ma questo potrebbe comportare maggiore sorveglianza e monitoraggio, o potrebbe farci credere che la produzione di contro-dati ci mette al riparo dagli abusi di potere. Ma anche questa potrebbe non essere una strada percorribile da singoli individui o piccole comunità, perché i mezzi per la produzione di dati su larga scala non sono facilmente accessibili e restano principalmente nelle mani delle grandi aziende.

E, in generale, un approccio data-centrico tende a ridurre il valore dell’esperienza e del giudizio umano, necessari per gestire casi eccezionali.

Nell’esempio russo i dati non sono “una prova”, ma un terreno di negoziazione tra attivisti, istituzioni e cittadini.

Credo che dovremmo trattare allo stesso modo le fonti non istituzionali di produzione di dati che riguardano tutte le comunità: non chiederci se abbiano lo stesso valore, la stessa affidabilità, ma in cosa possono esserci utili. Non trattarli da rappresentazioni oggettive della realtà, ma pratiche collettive per produrre cambiamento.

I data-link della settimana

a cura di Roberta Cavaglià