Calciatrici fortissime e dati che mancano

Una storia di gender data gap, dalla Serie A femminile alle Olimpiadi

In questo numero: dove sono i dati dello sport femminile? Se lo chiede la giornalista Marialaura Scatena, che sono felicissima di ospitare con un pezzo sul gender data gap a partire dal settore che segue di più, quello del calcio. Se leggete questa newsletter nella pausa caffè pensate di sostituire la cara bevanda amara e nera con una camomilla, perché c’è da arrabbiarsi.

Intanto, a Roma, l’album delle calciatrici Panini è esaurito in tutte le edicole. La pulce nell’orecchio me l’ha messa un’amica, e visto che qui a casa di figurine ne abbiamo, ho cominciato a cercarlo anche io. Non si trova. Anche nelle vostre città? Raccontatemi.

Dove ci vediamo in giro:

Lucca, 6 marzo: alle 18 presento “Quando i dati discriminano” nell’ambito della rassegna “Voci di Biblioteca” alla biblioteca della Scuola IMT in piazza San Ponziano, in dialogo con Marinella Petrocchi, ricercatrice in informatica.

Online, 21 marzo: in pausa pranzo sono ospite dei Gender Lunch Seminar organizzati dall’università San Raffaele, parlo di femminismo dei dati.

Online, 22 marzo: tengo una lezione sugli algoritmi nel corso di Lucy sulla strategia digitale.

Napoli, 26 marzo: intervengo in una formazione per giornalisti con WeWorld dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.

🗞️ [angolo SkyTg24] Uno studio dell’Università Bicocca analizza l’impatto dell’accesso precoce ai dispositivi digitali sulle performance scolastiche. Nel gruppo campione chi ha uno smartphone prima dei 12 anni ottiene risultati peggiori nei test INVALSI, con effetti più marcati su studenti di famiglie meno istruite. Trovo la ricerca interessante proprio per le analisi delle disuguaglianze e perché il gruppo di ricerca ha lavorato con le scuole, per capire questo impatto. Dice la metodologa della ricerca Chiara Respi, tra le autrici:

il punto fondamentale della ricerca è aver dimostrato con certezza questo nesso causale, perché mette in discussione il pensiero di chi sostiene che il digitale, utilizzato precocemente sia sempre e comunque positivo per l’alfabetizzazione digitale. (…) Solo il 45% dei genitori ha attivato un parental control, con una maggiore supervisione nelle famiglie più istruite. (…) Da un lato, i genitori cercano di limitare l’accesso, dall’altro, la scuola stessa richiede strumenti digitali per i compiti a casa o per il registro elettronico, creando una contraddizione educativa”, aggiunge la sociologa della Bicocca.

Secondo me la questione del patto condiviso tra scuole e famiglie resta fondamentale, per non lasciare i genitori (e i docenti) meno “alfabetizzati” abbandonati a loro stessi in questa scelta. La ricerca completa è qui.

Sei tra le 10590 persone che leggono la newsletter. Nell’ultima puntata abbiamo parlato di cosa vuol dire cancellare parole e persone dalla ricerca scientifica. Nel weekend abbiamo elogiato l’irrazionalità.

Intanto ti ricordo che se coinvolgermi in un evento puoi scrivere a contact-columbro@elastica.eu.

Per promuovere il prodotto della tua azienda, un evento o un corso in questi spazi scrivi a newsletter@tispiegoildato.it, rispondo io oppure Roberta. Qui tutte le condizioni.

Secondo i dati della FIGC, tra il 2008 e il 2022, il numero di calciatrici tesserate in Italia è aumentato da 18.854 a 36.552, con un incremento significativo di circa 10.000 unità nell'ultimo anno di media.

Come la mancanza di dati nello sport femminile ha limitato e rallentato crescita e diffusione - di Marialaura Scatena

ESPERIMENTO:

Prendi una qualsiasi persona che abbia familiarità con la ricerca e l’analisi dei dati sportivi di atleti uomini e chiedile di fare lo stesso lavoro per atlete donne. Osserva cosa succede. Per praticità, noi faremo come Giovanni Muciaccia in Art Attack quando tirava fuori i lavori già pronti. Questa persona trova gli stessi dati? Negli stessi posti? Con la stessa immediatezza? La risposta è no.

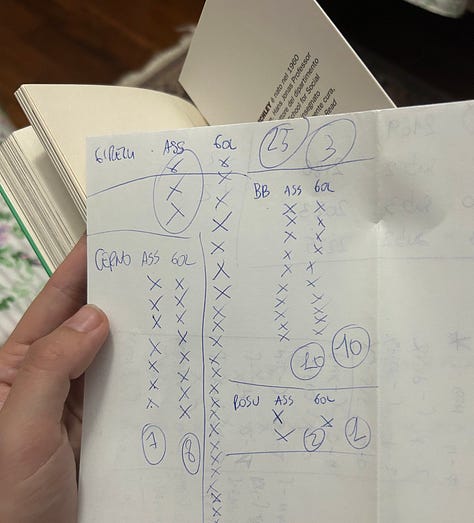

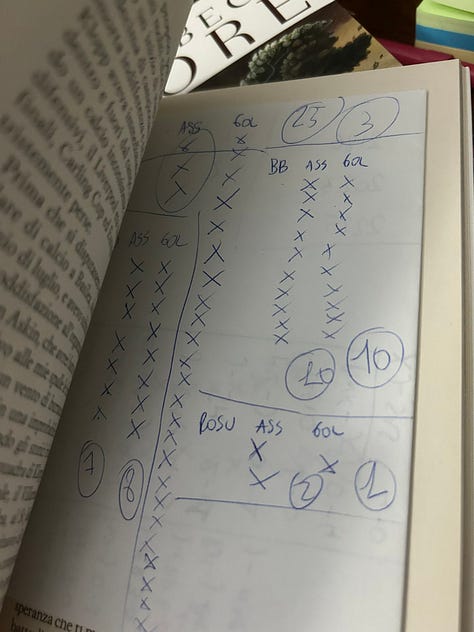

Appena tre anni fa, nel 2021, dopo la trentesima vittoria consecutiva della Juventus Women in Serie A, una mia collega ha proposto di confrontare quella serie vincente con quella del Brescia femminile tra il 2013 e il 2014. Le è venuto in mente perché alcune delle protagoniste dei due record erano le stesse e perché ha studiato ingegneria, portando alla narrazione dello sport femminile un approccio diverso da quello retorico ed encomiastico che leggiamo abitualmente. Per pesare il contributo dei gol e degli assist di Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Martina Rosucci e Valentina Cernoia nei due record ho dovuto guardare video di highlights, se non di partite intere, tra YouTube e profili social. Allego una prova fotografica del lavoro.

In un arco temporale di dieci anni lo sport femminile si è evoluto.

Prendendo come esempio il più grande evento sportivo al mondo possiamo notare la crescita di partecipazione delle atlete donne: a Rio nel 2016 il 45%, l’anno scorso a Parigi il 50%. I giochi del 2024 sono stati raccontati come l’Olimpiade della parità, ma quella della parità di genere è davvero un’olimpiade, una competizione, ancora in corso.

Come riporta UN WOMEN, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, commentando dati dello scorso luglio, lo sport femminile vive un’ondata di popolarità senza precedenti, da ogni punto di vista: quello delle atlete, della copertura mediatica e degli investimenti.

La Coppa del Mondo di calcio del 2023, ad esempio, è stato l’evento sportivo femminile più seguito della storia raggiungendo un pubblico di circa 2 miliardi di spettatori.

Qualche mese fa è stata pubblicata un’analisi fisica della competizione.

Tutte le 64 partite giocate sono state analizzate utilizzando un sistema di tracciamento ottico multi-camera. I confronti quando si maneggiano dei dati sono fondamentali per restituire i grafici dei cambiamenti, ma in questo caso sono limitati alle sole due edizioni precedenti dei mondiali (2019 e 2015); senza contare che i dati sono stati raccolti con dei tracciamenti ottici differenti, è necessario pertanto un adattamento. Non una cosa immediata, insomma. A mancare, ricapitolando, è una letteratura, un archivio dei dati dello sport femminile, anche se la raccolta stessa non è ancora agevole.

Stiamo vivendo una fase di crescita, è vero, ma se parliamo del mondiale femminile di calcio siamo nel punto più alto dell'élite, cosa succede altrove? Negli altri sport e in altre categorie?

Ottenere i dati di un match non è così semplice, neanche in Serie A.

L’ultima volta che ho visto una gara dal vivo, a Milano, accanto a me, in una tribuna stampa che altro non è che la fila di seggiolini più in alto nei modesti spalti del campo del centro d'allenamento, c’era un uomo che con il suo smartphone teneva conto di occasioni, tiri, parate, utilizzando un semplice pennino sullo schermo touch. Non gli ho chiesto cosa facesse esattamente, per chi lavorasse, ma ho letto recentemente offerte per ruoli simili su LinkedIn, relative a partite di calcio femminile appunto. La strada verso l’automatizzazione dei processi è ancora lunga per una serie di motivi. Innanzitutto lo sport femminile è stato considerato, ed è ancora in certi termini, un sottomercato e l’interesse per la performance è carente. A questo bisogna aggiungere che gli stadi "preistorici" e i campi di allenamento "logori" (riporto esattamente queste due parole tradotte in maniera automatica da Google impostato in italiano, perché mi hanno colpito e mi sono rimaste impresse anche se non sono più riuscita a ritrovare l’articolo in cui le ho lette) sono contesti in cui è difficile, se non impossibile, installare tecnologie. Come fanno notare le aziende che si stanno interessando alla causa femminile entrando dalla porta di questo o quell’altro sport, siamo al punto in cui è possibile tracciare quanto accade in campo anche con le telecamere dello smartphone, ma continua a esserci il problema nello step successivo: l’utilizzo dei dati.

Come facciamo a creare modelli senza dataset?

Ho iniziato a occuparmi dei dati nello sport femminile quando mi sono accorta che quelli di cui avrei avuto bisogno erano molti meno di quelli che esistevano.

Io faccio la parte di chi vuole indagare sul perché di questa penuria, avevo quindi bisogno di parlare con chi utilizza i dati, e paradossalmente anche la loro mancanza, nel lavoro quotidiano. Così ho contattato Laura Brambilla, con un passato da assistant head coach della Sampdoria, da match analyst, collaboratrice tecnica e scout nel Milan, nel Napoli e nella Juventus, tutte squadre della Serie A femminile, la massima serie del calcio italiano. Brambilla mi ha parlato della difficoltà di lavorare non avendo archivi e quindi modelli di paragone a lungo termine, di come per anni non siano esistite figure specifiche e pagate per occuparsi dei dati in contesti femminili, ma soprattutto mi ha raccomandato una cosa:

Bisogna porre l'accento sulla mancanza di storicità dei dati come benchmark di modelli prestativi tecnico-tattici o fisici, di analisi sui trend di infortuni e di case study. E anche sulla mancanza di investimenti per creare dati specifici del femminile.

Nel suo La salute è un diritto di genere, Alessandra Vescio descrive il concetto dell’androcentrismo in medicina:

Questo porta a privilegiare l’esperienza maschile che viene considerata lo standard, mentre quella femminile viene intesa come “altra”, una deviazione della normale, che è appunto il maschile.

Quando ad allenatori o allenatrici, specialmente di sport di squadra, viene chiesto di illustrare eventuali differenze nel lavoro con atleti e atlete, si tende sempre a scendere sul piano dell’emotività, della volitività e della determinazione. Si parla di gruppi di donne più difficili da gestire per le dinamiche dello spogliatoio, qualcuno fa riferimento anche alle relazioni, cose taciute nell’universo maschile ancora prigioniero di una reticenza virile. Non mi è mai capitato, da che ne ho memoria, di sentire una dettagliata argomentazione sulle differenze nella struttura degli allenamenti, nella periodizzazione delle attività o sul trattamento e la prevenzione degli infortuni tra uomini e donne che presentano caratteristiche fisiologiche, biomeccaniche e ormonali differenti. Sulle spalle delle donne, tra l’altro, ci sono anche le mestruazioni. Il ciclo mestruale incide sull’allenamento, sulla prestazione e sulla tenuta dell’atleta e caratterizza spesso in maniera differente le singolarità rispetto a un contesto maschile. Succede molto spesso, specialmente quando gli staff sono composti per la maggioranza da uomini, che parlare di ciclo mestruale sia difficoltoso e imbarazzante. In questo, nel fattore sociale e culturale, si ritrova un altro motivo della mancanza degli studi e dell’applicazione degli stessi, soprattutto nelle serie minori e nelle realtà non d’élite.

Studi recenti hanno dimostrato che le donne hanno più probabilità di subire commozioni cerebrali, fratture da stress, infortuni al crociato (mentre scrivo leggo la notizia dell’infortunio al crociato che costringerà Teresa Abelleira, ottima centrocampista della nazionale spagnola campione del mondo, a non partecipare agli Europei in Svizzera la prossima estate. In un pezzo di maggio 2024 si legge che, considerando l’anno solare e non la stagione sportiva, dal 2022 alla primavera del 2024, si contano in media 13 infortuni al crociato al mese tra tutti i campionati del mondo). Ma non sono solo le differenze biologiche a esporre maggiormente le donne a infortuni e problemi di salute legati alla pratica sportiva. L’aver trascurato per decenni il soggetto femminile nell’analisi patologica, il non aver utilizzato strumenti tarati sul genere femminile, il non aver raccolto dati legati specificamente alle donne, ha complicato la vita delle sportive, oltre a rappresentare un limite per il loro sviluppo.

A questo punto, la persona che abbiamo lasciato a cercare dati sullo sport femminile a inizio lettura dovrebbe aver iniziato a farsi delle domande.

Possiamo passare al punto due: fagli leggere questo pezzo.

Marialaura Scatena è una giornalista freelance, si occupa di sport femminile, maggiormente calcio, questioni di genere, violenza e discriminazione nel mondo sportivo. Collabora in maniera continuativa con Prismag per cui scrive articoli, cura e co-conduce ''Lo stesso calcio'', un podcast settimanale sulla Serie A femminile, e realizza ''ThisParità'', un podcast sulla parità di genere nello sport. Ama incontrare realtà sportive popolari per parlare dei temi di cui si occupa poiché crede che lo sport d'élite sia solo una parte di un universo più grande. I data-link della settimana

a cura di Roberta Cavaglià

[datanotizia] Nel flusso di notizie costanti e terrorizzanti dagli Stati Uniti, ne segnalo una che non vorrei andasse persa: un’inchiesta del Washington Post che ha dimostrato che le imprese di Elon Musk negli ultimi vent’anni hanno ricevuto almeno 38 miliardi di aiuti dal governo statunitense, beneficiando dello stesso sistema che, ora che è l’uomo più ricco del mondo, sta cercando di smantellare alla guida del DOGE.

[dataset] Sempre a proposito di Stati Uniti, se ti svegli ogni mattina pensando a cosa avrà combinato Trump nel frattempo, Roll Call è il sito che fa per te: una piattaforma che raccoglie l’agenda del presidente e per ogni evento include giorno, ora, luogo e una breve descrizione. Roll Call è una delle fonti di POTUS Tracker, un altro sito dal nome abbastanza esplicativo, che oltre a tracciare l’agenda del presidente ne raccoglie anche gli ordini esecutivi e i post social (entrambi trovati nella newsletter Data Is Plural di Jeremy Singer-Vine).

[datatool] WikiTimeline trasforma le voci di Wikipedia in timeline interattive, ottime per confrontare eventi storici diversi (l’esempio che trovi nella homepage contrappone George Washington e l’imperatore Qianlong: “due grandi leader, due imperi, un’era”).

La dataviz della settimana

Il pinyin è il sistema usato per trascrivere in alfabeto latino la pronuncia del cinese moderno.

È da questo sistema che passano i nomi di celebrità cinesi di cui leggiamo sui giornali e su Internet, ma è anche un metodo di input molto diffuso per digitare caratteri cinesi da PC o da cellulare.

Il pinyin trascrive suoni, però, non i caratteri, lasciando spazio a numerose ambiguità, soprattutto nel caso di nomi e cognomi, come spiega bene il lavoro interattivo “This is Not My Name” della data visualization designer Liuhuaying Yang (杨柳桦樱).

Dei più di ottomila caratteri cinese più utilizzati, circa il 16% si pronuncia in più modi diversi: alcuni caratteri addirittura cambiano pronuncia quando si diventano un nome.

Un esempio: "yì" in pinyin corrisponde a 39 caratteri diversi. Se non viene specificato il tono (ovvero, se la sillaba viene riportata senza l’accento, che è la rappresentazione grafica di uno dei quattro toni della lingua cinese, indicati nella dataviz con colori diversi), “yi” può arrivare a corrispondere a 71 caratteri (!).

Grazie di averci lette fino a qui.

Ci sentiamo mercoledì!